Howard Zinn. 1999. A People's History of the United States: 1492-present. Harper perennial. 688 pages.

저자는 저명한 역사학자이다. 모든 역사책은 강자, 지배자의 입장에서 기술하나, 이 책은 약자, 억눌린자, 없는자의 입장에서 미국의 역사 전개를 서술한다. 백인 정복자가 아닌 인디언의 입장에서, 백인이 아닌 흑인의 입장에서, 부자가 아닌 빈자의 입장에서, 자본가가 아닌 노동자의 입장에서, 남성이 아닌 여성의 입장에서, 미국인이 아닌 제삼세계 사람들의 입장에서 미국의 역사를 서술한다.

약자를 억압하고, 회유하고, 굴복시키고, 말살하기 위해, 강자는 거짓말을 밥먹듯이 하고, 약속을 태연하게 어기고, 상대를 착취하고, 폭력으로 위협하고, 반항하는 사람은 고문하고, 신체를 훼손시키고, 죽였다. 약자는 강자의 거짓말에 속아넘어가고, 짓밟히고, 때때로 개별적으로 혹은 집단적으로 반항하였다. 그러한 반항은 단기적으로 뚜렷한 변화를 가져오지 않았으며 더 큰 억압을 낳기도 했다. 그러나 그러한 반항이 거듭되면서, 크게 보면, 조금씩 처지가 개선되는데 기여하였다. 약자의 이익과 권리는, 강자에 대한 그들의 저항을 통해서만, 강자로부터 조금씩 양보를 받아냄으로서 진전되었다. 약자의 인간적인 삶의 권리는 결코 위로부터 시혜적으로 주어지 않았다. 피를 흘리는 투쟁을 통해 뺏어낸 것이었다.

미국의 정치, 경제의 제도권은 모조리 가진자에 의해 장악되어 있으며, 오로지 그들의 이익을 위해 기여해 왔다. 미국의 양당 정치권은 약자의 목소리를 듣지 않는다. 일반 사람이 원하는 것을 반영하는 민주주의 원칙은 허울에 불과하다. 국민의 대표 중에 가지지 않은 자는 없으며, 이들은 가진자의 이익을 대변하고 가진자를 위해 일한다. 민주당, 공화당 모두 일반인의 이익을 돌보지 않기 때문에, 미국인의 정치권에 대한 소외는 매우 심하다.

미국의 군사 외교 정책은 미국의 자본가의 이익을 위해 움직인다. 미국 정치인들이 외교 분야에서 '미국의 이익'을 언급할 때, 이는 미국 일반 사람들의 이익이 아니라 미국의 자본가의 이익을 의미한다. 미국은 제삼세계의 독재자를 지지하는 대신, 그들 국민의 지지를 받는 독립적인 지도자를 배제하는 데 열을 올린다. 제삼세계 국민의 지지를 받는 지도자는 미국 자본의 이익에 순종하지 않으며, 그들 국민의 이익을 미국의 이익보다 우선시하기 때문에, 미국은 갖은 수단을 써서 이들을 제거하려 한다. 중남미와 중동은 미국 자본의 이익이 크게 걸린 곳이기에, 이 지역에 대한 미국의 개입은 노골적이다. 칠레와 니카라과에서는 민주적으로 선출된 대통령을 CIA의 공작으로 만든 쿠데타로 뒤집어 엎었으며, 파나마에서는 운하의 이익을 보호하기 위해, 미국이 조종하는 반군을 동원해 콜럼비아로부터 독립 정부를 세웠다. 중동에서는 미국의 석유자본의 이익을 보호하기 위해 이란, 이라크 등의 독재자를 지원하거나, 미국군을 동원하여 반대세력을 굴복시켰다.

이 책은 읽기 쉽게 쓰였으며, 곳곳에서 약자의 목소리를 직접 인용하기 때문에 서술에 힘이 있다. 역사란 지배자의 입장에서 일방적으로 서술한 이야기라는 것을 이 책을 읽으면 뼈져리게 느낀다. 이 책을 읽는 동안 약자의 좌절과 분노에 공감하고, 다른 한편으로, 세상 돌아가는 원리, 인간의 삶이란 이런 것이구나 하는 깨달음이 온다. 비록 달팽이의 걸음으로나마 약자의 지위가 나아져왔다는 사실에 위안을 받으며, 미래에 대한 희망을 잃지 않게 된다. 오랫 동안 책장에서 먼지를 먹으면서 언제나 저 책을 읽게 될까 생각했는데, 막상 책을 손에 잡으니 단숨에 읽었다. 대단한 책이다. 그가 1990년 이후 지금까지 벌어진 일을 제대로 커버했다면 정말 도움이 될텐데, 이미 저세상 사람이 되었으니 아쉽다.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 자신의 과거를 돌아보면 앞으로 나아갈 힘이 생긴다 (0) | 2023.01.16 |

|---|---|

| 자아의 관성을 벗어나면 성공할 수 있다 (0) | 2023.01.13 |

| 사람들은 어떤 이성 상대를 좋아할까? (0) | 2023.01.04 |

| 아픈 노인을 어떻게 치료할 것인가 (0) | 2023.01.02 |

| 일상의 물리학 (0) | 2022.12.27 |

Christian Rudder. 2014. Dataclysm: Love, Sex, Race, and Identity - What our online lives tell us about our offline selves. Broadway Books. 262 pages.

저자는 컴퓨터 사이언스를 전공하고, 미국에서 유명한 데이팅 앱 OkCupid의 창립자이다. 이 책은 OkCupid에 축적된 사용자의 데이타를 활용하여, 20~49세 연령대 미국인의 태도와 행위 패턴을 분석한다.

여성은 자신과 비슷한 연령대의 남성을 짝으로 선호하지만, 남성은 자신의 연령에 관계없이 20대 초반의 여성을 일관되게 선호한다. 따라서 여성은 나이가 들 수록 자신의 상대가 될 남자의 풀이 줄어드는 반면, 남성은 나이가 들어도 자신의 상대가 될 여자의 풀이 본인의 연령대 남성 규모와 비교하여 줄지 않는다. 남성과 달리 여성은 나이가 들면 짝을 찾기 힘든 이유이다.

사람들은 자신이 의식하지는 못하지만 선호하는 것, 자신이 선호한다고 대외적으로 말하는 것, 실제 행동하는 것의 세가지가 각각 다르다. 예컨대, 남성은 모두 20대 초반 여성을 최고로 선호하지만, 대외적으로 자신이 선호한다고 말하는 여성 상대의 연령 범위는 자신의 연령과 크게 떨어져 있지 않다. 이는 나이 든 남성들이 20대 초반의 여성은 나이 먹은 자신을 좋아하지 않을 것이라고 생각하기에, 젊은 여성에 대해 마음을 접기 때문이다. 모든 남성들은 속으로는 "영계"를 좋아하지만, 막상 자신의 데이트 상대로 생각하지는 않는다. 남자들이 하는 실제 행동을 보면, 자신의 연령에 따라 메시지를 보내는 여성 상대의 연령 범위를 제한한다. 아주 젊은 여성들에게 메시지를 보내지는 않지만, 어느 정도의 연령을 넘어선 여성들에게도 접근하지 않는다. 남성들이 메시지를 보내는 여성의 연령 범위의 상한은 35세 부근이다. 즉 여성은 30대 후반이 되면 남성들로부터 이성 상대로서의 매력이 크게 줄어든다.

여자건 남자건 외모가 좋을수록 사람들에게 인기가 많다. 물론 남성보다 여성에게 외모에 따른 인기의 집중 현상은 심하다. 그러나 외모가 좋지 않다고 하여 인기가 전혀 없는 것은 아니다. 특이한 면이 있다면, 못생긴 평을 받는 사람이라도 평균적인 외모의 사람보다 인기가 더 많다. "특이함," "고유성"은 사람들에게 평균적인 평범함보다 더 높게 평가된다. 물론 어떤 특정한 특이함을 싫어하는 사람이 적지 않지만, 그러한 특이함을 좋아하는 사람들은 어디엔가 반드시 존재하기 때문이다.

남성들은 여성의 외모에 극도로 집착하는 반면, 여성들은 남성의 외모에 집착하는 정도가 약하다. 여성의 다양한 능력이나 특성은 외모의 압도적 비중에 억눌려 제대로 평가되지 않는 반면, 남성들은 그럴 염려를 하지 않아도 된다. 여성은 외모가 좋으면 좋은 직장을 얻고, 돈을 더 많이 벌며, 사람들로부터 더 많은 인기를 누린다. 이러한 외모 집착 성향은 대부분의 여성에게 불리하게 작용한다. 예컨대, 직장에서 사원을 채용하는 주체는 대체로 남성이며, 이들은 신입 여성의 업무 능력보다 그녀의 미모에 따라 편향된 판단을 할 위험이 높다. 그 결과 여성은 자신의 업무 능력과 일자리가 요구하는 능력간 미스매치의 위험이 큰 반면, 남성은 그럴 위험이 상대적으로 적다. 일반적으로 직장에서 여성이 남성보다 업무 수행 능력이나 업무 성취도가 떨어지는 이유는, 물론 여성에 대한 차별도 있겠지만, 여성이 남성보다 자신의 능력과 업무가 맞지 않는 불일치 정도가 크기 때문이다.

OkCupid에서 일시적으로, 사진을 비롯한 프로필에 대한 사용자들의 접근을 완전히 차단한 Blind Dating Event를 실험적으로 실시했었다. 상대에 대해 선입견을 가질 정보 없이 그냥 상대를 접근하여, 메시지를 주고 받고, 대면 만남을 가진 사람들에게 사후에 만남의 만족도를 조사한 결과, 외모나 기타 사전 정보를 가지고 접촉하여 만난 경우와 크게 다르지 않았다. 즉, 블라인드 데이트 만남의 만족도는 당사자의 외모와 상관관계가 전혀 없었다. 이 결과는 사람들간 만남의 만족도 내지 만남의 질이란 외모에 크게 좌우되지 않음을 시사한다. 예쁜 사람과 만난다고 하여 예쁘지 않은 사람과 만나는 것보다 관계의 만족도가 더 높은 것은 아니라는 말이다. 사람들은 예쁜 사람, 키큰 사람을 선호하지만, 어쨌건, 일단 만나서 시간을 보내면 상대의 외모는 상대에 대한 인간적 끌림에 별반 영향을 주지 않는 것 같다. 예쁜 사람은 똑똑하고, 다정하고, 이해심이 깊고, 예쁜 사람과 함께 지내면 더 행복하리라는 선입견이 있지만 이것은 착시 효과일 뿐이다.

데이팅 앱에서 자신을 소개하는 글을 분석해 보면, 여성은 자신의 외모와 관련된 단어를 많이 사용하는 반면, 남성은 의리나 스포츠와 같이 남성성을 상징하는 단어를 많이 사용한다. 백인은 머리색이나 체형과 같이 신체적 특징을 많이 언급하는 반면, 흑인은 흑인 문화와 연관된 단어를 많이 사용하며, 중남미 사람들은 라틴 음악에 대한 언급을 많이 하며, 아시아계는 출신 국가와 연관된 단어를 많이 사용한다.

데이팅 앱에서 사람들이 상대를 평가하는 것을 보면, 미국인은 뿌리 깊은 인종주의자임을 확인한다. 백인을 선호하고 흑인에 대해 부정적으로 생각하는 태도는, 흑인 자신을 포함하여 모든 사람들에게 공통적이다. 아시아계가 흑인에 대해 가진 부정적 태도가 백인이나 히스패닉의 흑인에 대한 부정적 태도보다 훨씬 심하다. 일반적으로 아시아계 남성에 대해서는 부정적 감정이 큰 반면, 아시아계 여성에 대해서는 긍정적 감정이 일반적이다. 각 인종은 자신과 동일한 인종의 이성 짝에게 상대적으로 후한 점수를 준다. 아시아계 남성이나 여성에게 상대적으로 가장 후한 평가를 하는 집단은 아시아계 여성과 남성이며, 흑인 남성과 여성에 대해 가장 후한 점수를 주는 집단 역시 흑인 여성과 남성이다. 각 인종은 자신이 가장 많은 시간을 함께 보내고, 자신의 이성 상대로 가능성이 가장 큰 인종 집단인, 자신이 속하는 인종의 이성 상대에게 가장 관대한 것이다. 흑인들 조차 다른 이성 상대와 비교하여 흑인 이성 상대를 가장 부정적으로 생각하는 것은, 미국 사회에서 인종주의 편견이 얼마나 뿌리 깊은지 짐작케 한다. 백인 주류사회의 인종주의를 흑인들 또한 내면화하고 있는 것이다.

구글의 Google Trend나 구글의 자기 완성 self- complete 기능을 이용하면 일반 사람들이 무엇을 생각하고 있는지, 이러한 사람들의 생각이 시대에 따라 어떻게 변해왔는지 추적할 수 있다. 이는 사람들이 구글에서 찾아보려고 입력한 단어를 모은 빅 데이타를 제한적으로 일반에게 공개하기 때문인데, 사실, 페이스북, 트위터 등 SNS 기업들은 엄청나게 많은 사용자의 데이터를 축적하고 있지만 개인정보 보호의 문제 때문에, 회사 내에서만 제한적으로 활용하고 있다. 사람들이 인터넷에서 한 활동에 대한 데이터를 분석한다면 인간과 사회에 대해 보다 깊은 이해가 가능할텐데, 이러한 데이터들이 개별 회사의 테두리 내에 갖혀서 연구의 자료로 활용되지 못하는 점은 안타깝다. 사회과학에서 많이 활용되는 방법인 여론 조사를 통해 사람들의 태도나 생각을 파악하는 데는 한계가 있다. 여론조사의 유효 응답율은 매우 낮으며, 사람들은 자신의 진짜 생각이나 감정을 대외적으로 밝히기를 꺼려하며, 대신 사회적으로 바람직하게 기대되는 방향으로 답변하기 때문이다.

이 책은 사람들의 인터넷 활동으로 축적된 엄청난 양의 빅데이터에 대해 데이터 사이언스 분석 기술을 적용하여 인간과 사회에 대해 통찰력을 제공하는 가능성을 제시한다. 데이팅 앱의 데이터를 분석하기 때문에, 사람들의 외모에 대한 집착이 집중적으로 논의된다. OKCupid의 블라인드 데이트 실험을 통해 만남의 만족도가 당사자의 외모와는 무관하다는 결과를 얻었음에도, 현실에서는 사람들이 예쁜 사람을 만나고 싶어하는 이유는 무엇일까? 예쁜 사람과 함께 한다고 하여 더 행복한 것도 아닌데 말이다. 진화론적 설명이 가능할 것 같다. 외모가 좋으면 더 좋은 배우자를 더 많이 만나 많은 자손을 번식시킬 가능성이 높아지는데, 당사자의 삶의 행복과 후손 번식이라는 목적은 일치하지 않는다. 우리의 본성은 진화적 압력에 따르기 때문에 예쁜 사람에게 마음이 끌리지만, 그러한 끌림은 반드시 삶의 행복으로 이어지지는 않는다. 책을 읽는 동안 호기심이 발동하고, 또 어떤 이야기가 이어질지 기대됬다. 그러나 엄청난 데이터를 분석한 것에 비해서 그렇게 풍부한 새로운 이야기를 끌어내지는 못한 것 같아 책을 다 읽고 나서 아쉬웠다.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 자아의 관성을 벗어나면 성공할 수 있다 (0) | 2023.01.13 |

|---|---|

| 인디언, 흑인, 여성, 노동자, 제삼세계 사람들의 눈으로 본 미국사 (0) | 2023.01.12 |

| 아픈 노인을 어떻게 치료할 것인가 (0) | 2023.01.02 |

| 일상의 물리학 (0) | 2022.12.27 |

| 인구감소 사회의 미래 (0) | 2022.12.02 |

Louise Aronson. 2019. Elderhood: Redefining Aging, Transforming Medicine, Reimagining Life. Bloomsbury. 400 pages.

저자는 노인병 전문 의사이며, 이 책은 인간이 늙는 것과 노인의 치료와 돌봄을 주제로 하여, 그녀의 임상 경험, 전문 지식, 역사적 사실, 개인적 경험, 평소 생각 등을 뒤섞어서 서술한다.

베이비붐 세대가 은퇴하여 인구의 상당한 비율을 차지하고, 대부분의 사람들이 60세가 넘어도 20~30년을 살게 되었음에도, 노인은 우리의 생각과 사회담론에서 정상에서 벗어난 예외적 존재이다. 모든 면에서 노인은 젊은이나 중년보다 열등하게 취급된다. 그 결과, 사람들은 거의 모두 노인의 시기를 겪어야 함에도, 노인의 삶에 대해서는 부정적 인식과 경험으로 뒤덮여 있다. 의료계에서도 노인의 치료는 기피되는 분야이며, 노인의 병을 치료하는 것은 헛되다는 선입견이 지배한다. 아픈 노인은 치료해도 쉬 낫지 않고, 시간이 지나며 어떻게든 악화하고, 결국 죽음에 도달하기 때문이다. 노인의 신체는 젊은 성인의 신체와는 작동 방식이 다르기 때문에, 아동에 대해서와 마찬가지로 노인에 대해서도 별도의 연구와 진단이 필요함에도, 아동의 병에 대한 연구와 의사의 훈련은 보편적이지만, 노인의 병에 대한 연구나 의사의 훈련은 예외적으로만 이루어진다.

한편 삶의 만족도를 조사해보면, 젊은 시기보다 은퇴한 노인의 삶이 더 행복하다. 노인이 되면 젊은 시절 의식의 바닥에 흐르는 초조함과 미래에 대한 불확실함이 사라지고, 주변에 골치썩이는 것들에서 해방된다. 물론 신체 능력이나 민첩도는 나이가 들면서 감소하지만, 경험과 지혜가 쌓이면서 문제 상황에 빠질 위험성도 함께 줄어든다. 최소한, 젊은 노년층 (young-old), 즉 60세에서 75세까지의 시기에는 신체적 기능의 퇴화도 심하지 않고, 일상 생활 수행에 문제가 없고, 여행이나 취미 등 하고 싶은 것을 하는데 제한이 없기 때문에, 과거 인생의 어느 어느 시기보다 삶의 질이 높다. 물론 늙은 노년층(old-old), 즉 80세 이후에는 신체 능력의 퇴화가 상당히 진행되어 일상생활의 수행에 어려움을 느끼는 사람이 적지 않지만, 이 시기에도 사람에 따라 차이가 크기 때문에, 일괄적으로 노인은 독립적으로 일상생활을 하는데 문제가 있다고 매도하는 것은 그릇되다.

모든 노인들은 자신이 익숙하고 오래도록 살아온 집에서 독립적으로 생활하는 것을 선호하며, 이것이 노인의 건강과 복리를 위해 가장 좋은 선택이다. 방문 진료나 가정 방문 서비스 등을 통해 아무리 나이가 들은 노인이라도 자신의 집에서 독립적으로 생활하는 것이 가능하도록 사회적 장치를 마련하는 것이 사회적 비용을 줄이면서 노인의 복리를 높이는 길이다. 요양원과 같은 집단 시설은 독립적인 생활이 불가능한 인생의 최후의 단계에서만 선택해야 한다. 현실적으로, 요양원에서의 삶은 결코 행복할 수 없기 때문이다.

현대 의학, 특히 영리를 추구하는 미국의 병원 산업은, 병을 치료하는 데 촛점이 맞추어져 있다. 가용한 모든 수단을 구사해 병을 치료해야 한다는 현대 의학의 원칙은, 노인이라는 한 인간의 전인적 복리 추구와 일치하지 않는다. 한 인간 전체의 필요, 및 이것에 영향을 미치는 다양한 요인들에 대해 복합적으로 대응하기보다, 현대 의학은 병을 발생시키는 특정 신체 기관에 촛점을 맞추어 분절적으로 대응하기 때문이다. 노인이 겪는 병은 대체로 여러 인체 기관의 결함을 복합적으로 안고 있다. 각각의 기관의 결함을 따로 따로 구분하여 분석적으로 다루는 접근은 과학적이기는 하지만, 노인의 건강을 높이는데 기여하지 않는 경우가 많다. 극단적으로 말하자면, 의학은 병을 치료하는데 목표를 두고 있지, 환자의 건강, 나아가 환자의 복리 수준을 높이는 데 목표를 두고 있지 않다.

의학은 병이 발생한 후, 이것에 사후적으로 대응하는 처치(treatment)에 집중한다. 반면 건강을 유지하려면, 아프기 전에 사전적으로 건강에 영향을 미치는 요인을 관리해야 한다. 위생, 섭생, 운동, 사회관계, 삶의 목표 추구, 등이 그것이다. 이 요인 중 어느 것이라도 제대로 관리되지 않으면 병에 걸릴 위험성이 높다. 요컨대 의학 산업, 및 의료기관은 환자의 건강을 유지하는 것을 목표로 두고 있지 않다. 병을 치유하기 위해서는 의학적 처치 이외에도 사회적, 환경적 요인을 함께 고려해야 한다. 돌봐줄 사람이 마련되어 있지 않거나 거주 환경이 부적절하다면, 아무리 병을 유발한 인체 기관에 대해 의학적 처치를 한다고 해도 병이 치유될 수 없다. 사회적 환경적 요인을 고려하여 환자의 전반적 상황에 맞는 치료 방식을 선택적으로 적용해야 한다. 개별적인 병과 인체 기관에만 국한하여 상황에 관계없이 일률적으로 치료하는 현재의 의료적 접근은 환자의 건강을 회복시키기 위한 책임있는 태도가 아니다. 노인들은 병이 난 후 의학적 개입을 통해 치유되지 않는 경우가 많기 때문에, 노인들에게 의학과 건강간 목표의 불일치 문제는 심각하다. 저자는 노인에 대한 전인적인 보살핌(care)의 일부로서 노인병에 대한 접근(geriatrics)을 요구한다. 이를 위해, 저자는 노인병과 관련한 의학의 패러다임 전환이 필요하다고 주장한다.

현대 의학으로 치유되기 힘든 상태에 이르렀으며 고통이 심한 경우, 적극적 안락사를 지지한다. 즉 환자 스스로 자신의 복리를 판단해 죽음을 택하는 경우, 이를 의료인이 적극적으로 도와야 한다고 주장한다.

저자는 이책에서 지금까지 그녀의 모든 경험과 지식과 생각을 녹여서 쓰고 있다. 매우 설득력이 있는 책이다. 다만 같은 메시지를 수없이 반복하고 있기 때문에 후반으로 갈수록 읽기가 어렵다. 분량을 절반 정도로 줄였다면 훨씬 좋은 책이 될 수 있었을텐데. 여하간 이책을 읽으면서 늙어감, 노인의 삶과 생각 등에 대해 이해가 깊어졌다. 책을 읽는 내내 근래에 돌아가신 어머니에 대한 기억이 함께 했기에, 저자의 이야기가 더욱 생생하게 다가왔다.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 인디언, 흑인, 여성, 노동자, 제삼세계 사람들의 눈으로 본 미국사 (0) | 2023.01.12 |

|---|---|

| 사람들은 어떤 이성 상대를 좋아할까? (0) | 2023.01.04 |

| 일상의 물리학 (0) | 2022.12.27 |

| 인구감소 사회의 미래 (0) | 2022.12.02 |

| 왜 생명체는 늙고 죽는가 (0) | 2022.11.16 |

Louis A. Bloomfield. 2013. How Things Work: the physics of everyday life. 5th ed. John Wiley & Son. 543 pages.

저자는 물리학자이며, 이 책은 비과학전공자를 위한 물리학 교과서이다. 일반 물리학 교과서와 달리, 일상에서 접하는 사례를 중심으로 하여 물리학의 원리를 말로 설명하는데 중점을 둔 반면, 수학은 최소화했다. 일반 물리학 교과서와 마찬가지로, 운동, 물체, 유체, 열, 파동, 전기, 자기장, 빛과 전자, 핵물리의 순으로 설명한다.

매 찹터는 먼저 일상의 친숙한 사례를 언급한뒤, 이러한 사례에 맞는 물리학의 원리를 설명하는 방식으로 전개된다. 물리학의 원리를 말로 설명하는 방식이, 운동, 유체, 열까지는 이해가 어렵지 않았으나, 파동, 전기, 자기장, 빛과 전자, 등으로 뒤로 갈 수록 점점 복잡해져서, 말로 설명한 것을 여러번 읽어도 이해가 되지 않았다. 일상의 사례를 언급한다고는 하지만, 책의 중심은 물리학의 원리를 설명하는데 두어져 있다. 많은 일상의 사례들은 눈으로 보이지 않는 물리학의 원리가 적용되고 있음을 확인한다. 이 책을 읽으면서 과학의 신비를 엿보는 느낌이었으며, 자전거, 단열, 전자레인지, 형광등, 등 일상의 것들이 어떻게 작동하는지 이해하는 계기가 되었다. 물리학의 원리를 수학으로 설명하기보다 말로 설명하기가 훨씬 힘들다는 면에서, 이 책은 독특하다. 물리학의 원리를 말로 설명함에도 이 책을 읽는데 많은 시간과 인내가 필요했다.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 사람들은 어떤 이성 상대를 좋아할까? (0) | 2023.01.04 |

|---|---|

| 아픈 노인을 어떻게 치료할 것인가 (0) | 2023.01.02 |

| 인구감소 사회의 미래 (0) | 2022.12.02 |

| 왜 생명체는 늙고 죽는가 (0) | 2022.11.16 |

| 기분이 사람을 움직이게 한다 (0) | 2022.11.13 |

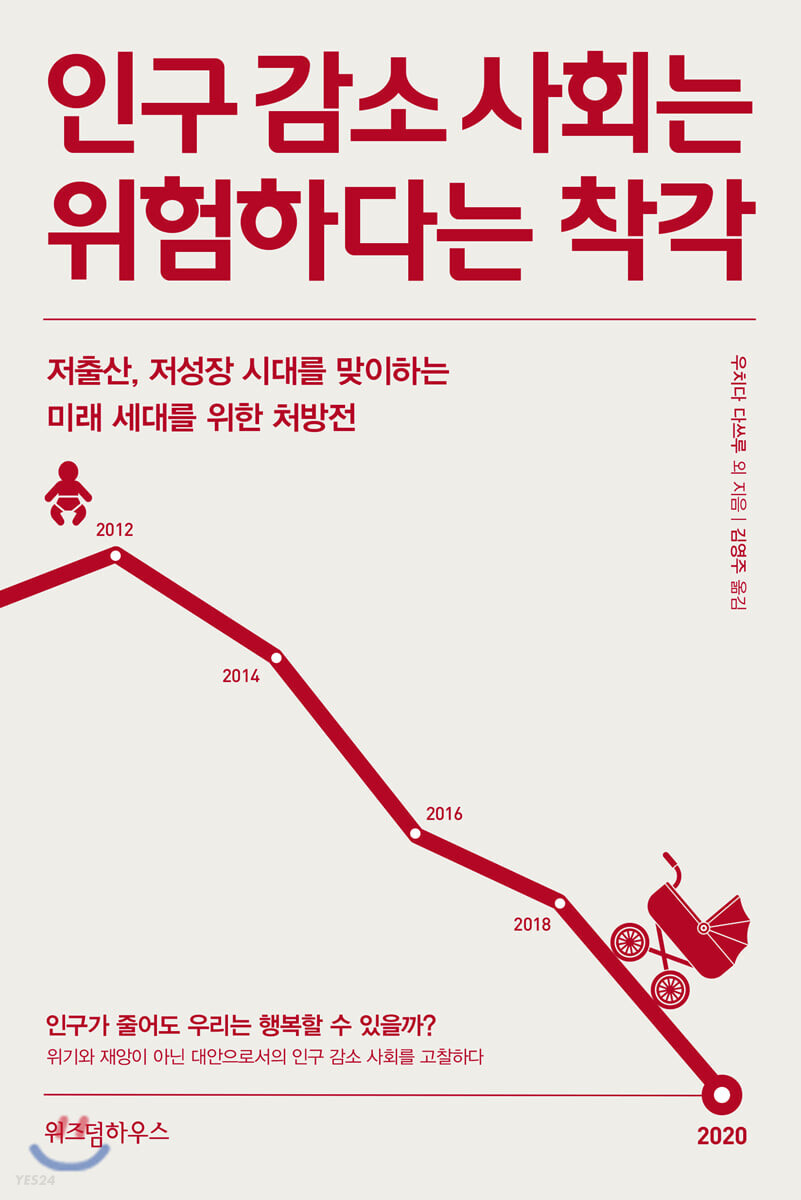

우치다 다쓰루 외 지음. 2018. 인구감소 사회는 위험하다는 착각. 위즈덤 하우스. 294쪽.

이 책은 문화평론가, 생물학자, 경제학자, 사회학자, 칼럼니스트 등 다양한 분야의 사람들이 인구문제에 관해 한 장씩 쓴 글을 모아놓았다. 2100년 경에는 일본의 인구가 감소하여 절반 이하로 떨어질 것으로 예상되는데, 이에 어떻게 대응해야 할지 다양한 아이디어를 제시한다.

생물학자는 지금까지 인류의 발전 과정을 전반적으로 훑은 뒤, 인구 감소는 인류의 적응 과정이라고 진단한다. 동물 세계에서 삶의 환경이 열악해질 때, 일시적으로 번식을 중단하거나 혹은 짧은 시간내에 번식을 크게 늘려 후손을 남기려 한다. 선진국에서 전개되는 인구 감소 현상은 동물계에서 지금까지 보지 못했던 모습니다. 선진국에서 출산이 줄어드는 것은 애를 키우고 사는 것이 개인의 행복을 높이는 것과 충돌하기 때문이다. 당분간 저출산은 개인의 행복을 높이는데 공헌할 것이다. 인구가 감소하면서 거대 자본주의 경제의 힘은 쇠퇴하고 작은 공동체 생활이 확대될 것이다. 애를 낳고 키우는 것이 개인의 행복을 높이는 데 기여하는 사회가 되면 사람들이 기꺼이 애를 낳을 것이다.

지구 전체로 보면 인구가 감소하고 있지 않다. 선진국에서는 인구가 감소하지만 개발도상국에서는 인구가 증가하여 2100년 경 90억 명에 도달할 때까지 인구가 증가한다. 지구 생태계가 감당할 수 있는 한계치에 도달하는 것이다. 그때까지 선진국의 인구 감소와 개발도상국의 인구 증가 사이의 불균형은 많은 문제를 낳을 것이다. 이후에는 전지구적으로 인구가 감소하여 2200년에서 2300년 경에 세계인구는 50억 정도에서 인구가 안정된 정상 상태에 도달할 것이다.

일본의 인구가 감소하는 이유는 과거보다 결혼한 사람들이 애를 덜 낳기 때문이 아니라, 결혼을 늦게 하거나 안하는 것이 근본적 원인이다. 결혼을 기피하는 이유는, 과거에는 결혼을 해야만 해결될 수 있었던 문제들이, 이제는 시장을 통해 삶의 필요한 것을 대부분 조달할 수 있기 때문이다. 누구에게 구속받지 않고 혼자 사는 것이 편한 사회가 도래 했다. 결혼하지 않고 아이를 낳고 기르는 것이 사회적으로 용인된다면 선진국의 저출산 문제가 조금은 완화될 것이다.

인구 감소를 긍정적으로 보는 견해는 실상을 모르는 것이다. 영국의 경험을 보면, 경제가 쪼그라들고, 사회보장 혜택이나 주민 편의시설 등이 축소되는 상황에서 사람들은 불편함과 음울을 경험한다. 축소지향 사회는 조금도 즐겁지 않다. 인구 감소에 맞추어서 재정을 긴축하는 정책은 바람직하지 않다. 확장과 성공을 지향할 때 삶의 의미와 활기를 찾을 수 있다.

지방이 소멸하는 이유는 지방에서 젊은이들이 제대로 된 일자리를 찾을 수 없기 때문이기보다는, 지방에서는 젊은이들이 즐길만한 문화적 놀거리가 없기 때문이다. 아무리 생계가 확보된다 해도 젊은이들은 단조로운 지방을 기피할 것이다. 사람들이 많이 모여있는 대도시에 문화적 놀거리가 집중되는 한 지방의 소멸은 피할 수 없다. 지방에서 아이들을 문화적으로 풍요롭게 키울 수있는 교육과 문화정책을 추진해야 한다.

이 책은 일본의 인구 문제에 대해 인구학자나 경제학자들이 주로 경제적 관점에서 제시한 견해와는 달리 그야말로 다양한 생각을 망라한다. 글과 생각이 산만하고 건조하여 차분히 읽기 힘들며 대강 훑는 정도로 충분하다. 책을 읽으면서 선진국에서 인구가 줄어드는 것은 사회전체로 볼 때 축하할 일은 아니지만, 각 개인이 자신의 행복을 위하여 내린 결정의 결과라는 점을 확인한다. 개인의 선택을 존중하는 사회에서는 인구가 줄어들 수도 있는 것이다.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 아픈 노인을 어떻게 치료할 것인가 (0) | 2023.01.02 |

|---|---|

| 일상의 물리학 (0) | 2022.12.27 |

| 왜 생명체는 늙고 죽는가 (0) | 2022.11.16 |

| 기분이 사람을 움직이게 한다 (0) | 2022.11.13 |

| 플랫폼 경영 (0) | 2022.11.11 |

Jonathan Silvertown. 2013. The Long and th Short of It: The Science of Life Span & Aging. University of Chicago Press. 156 pages.

저자는 생물학자이며, 생명체는 왜 늙으며(scenescence) 죽는지에 대해 지금까지 수행된 다양한 과학 연구 결과들을 소개하면서 설명을 제시한다. 한마디로 요약하자면, 늙고 죽는 것은 진화의 과정에서 최적(fittest)의 선택을 한 결과이다.

생물 종에 따라 자연 수명에 차이가 크다. 인류는 19세기 중반 이래 수명이 지속적으로 연장되어 왔는데, 이러한 수명 연장은 나이 든 사람들이 과거보다 더 오래 살게 되었기 때문이기보다, 주로는 영아사망율이 감소하였기 때문이다. 인간은 생식이 가능해지는 사춘기를 넘어서면 노화가 일관되게 진행된다. 영양, 위생, 건강관리를 잘하면 오래 살지만 그렇다고 해도 노화와 죽음의 한계를 벗어날 수는 없다. 수명은 유전적인 요인에 의해 부분적으로 결정된다. 오래 산 부모에게서 태어난 자녀들은 오래 산다. 근래에 백세 넘게 사는 사람들이 많지만, 이것은 생물체로서의 인류가 과거보다 더 오래 살게 되었기 때문이기보다는, 선천적으로 오래 사는 유전자를 가진 소수의 사람들이 환경의 위험이 줄어들면서 과거보다 덜 일찍 죽기 때문이다.

열심히 살면 일찍 죽는다는 속설이 있다. 짧고 굵게 산다는 말도 여기에서 나왔다. 실제로 동물 세계에서 신진대사의 속도가 빠를 수록 수명이 짧다. 이는 반대로 말하면, 신진 대사의 속도가 느리면 오래 산다는 말이다. 적게 먹으면 신진대사 속도가 느려져서 생명이 연장되는 것도 같은 맥락이다. 그렇다면 왜 어떤 동물은 신진대사 속도가 빠르고 어떤 동물은 신진대사 속도가 느릴까? 체온을 일정하게 유지하는 동물의 경우, 크기가 작은 동물은 체온을 유지하기 위하여 크기가 큰 동물보다 신진대사 속도가 더 빨라야 한다. 반면 크기가 큰 동물이 신진대사 속도가 빠르면 지나치게 높은 열을 생산하기 때문에 생존할 수 없다. 동물 세계에서 크기가 클 수록 오래사는 경향이 있지만, 예외도 적지 않다. 하늘을 나는 새나, 땅 속에서 사는 두더쥐나, 바다에서 사는 조개류는 크기에 비해 훨씬 오래 산다.

동물의 수명은 크기보다는 태어나서부터 생식 년령에 도달하는 기간에 좌우된다. 일찍 자손을 낳은 동물은 일찍 죽는 반면, 늦게 자손을 낳는 동물은 오래 산다. 진화의 관점에서 볼 때, 더 많은 자손을 퍼트리는 것이 동물의 삶의 목적인데, 자손을 낳은 다음에는 오래까지 살아야 할 필요성이 적다. 자손을 낳는 것을 끝낸 뒤에도 계속 사는 동물의 경우, 이는 자손이 생식 연령에 도달할 때까지 도와줌으로서 후손 확산의 가능성을 높이기 때문이다.

동물이 자손을 낳는 시기는 동물이 처한 환경의 위험도에 좌우된다. 동물이 처한 환경의 위험도가 큰 경우, 그 동물은 죽기 전에 빨리 자손을 낳아야 할 필요가 크므로 일찍 자손을 많이 낳고 죽는 것이 진화의 최적(fittest) 선택이다. 반면 동물이 처한 환경의 위험도가 작은 경우, 서둘러서 많이 낳고 죽는 선택보다는 오랜 준비 기간을 거친 후 소수의 후손을 낳아 잘 키우는 것이 진화의 최적 선택이다. 만일 환경의 위험도가 작은데도 많이 낳는다면 개체수가 지나치게 늘어나서 생존 경쟁이 치열해지고 환경의 위험도가 높아지기 때문에 오히려 후손 번식에 해로운 선택이 될 것이다. 동물은 환경의 위험에 따라서 후손을 낳는 것과 후손을 키우는 것 사이에 에너지 배분에 차이를 둔다. 환경이 위험하면 많은 후손을 빨리 낳아서 그중에 소수라도 성장하여 다음 세대를 낳도록 하는 것이 최적의 전략인 반면, 환경이 위험하지 않으면 후손을 낳은 것 못지 않게 후손을 잘 키워 그 후손이 다음 세대를 차질없이 생산하도록 하는데 부모의 에너지를 투입하는 것이 최적의 전략이다. 오래살면서 죽을 때까지 계속해서 후손도 많이 만드는 것이 가장 유리한 전략일 것 같지만, 후손을 생산하는 데에는 많은 에너지가 필요한데 생명체의 가용 에너지는 한정되어 있기 때문에, 오래 많이 계속하여 후손을 만드는 것은 가능하지 않다. 생명체를 많이 만들려 한다면 오래 살 만한 에너지가 남지 않으며, 오래 살려한다면 생명체를 일찍 많이 만들 수 없다.

왜 나이가 들면 노쇠할까? 우리의 몸은 계속해서 낡은 세포를 새로운 세포로 교체하는 과정을 반복하는데, 그러한 과정을 나이가 들어서도 지속한다면 뇌쇠해야 할 이유가 없을텐데, 생물체가 그러한 방향으로 진화하지 않은 데에는 이유가 있다. 진화는 생식이 가능한 시기까지 생식을 가장 잘 할 수 있도록 하는 형질을 선택하는 방향으로 전개되지만, 일단 생식의 시기가 끝나면 세포가 망가지건 말건 신경 쓰지 않는다. 더많은 자손을 퍼트리는 것을 생명 활동의 유일한 목적으로 하는 진화의 관점에서 볼 때, 생명체가 오래 사는 것 자체는 중요하지 않다. 생식의 시기가 지난 후에도 생명 활동을 활발히 지속하도록 하기보다는 생식의 시기 동안에 에너지를 집중시켜 자손을 잘 많이 만들어내도록 하는 것이 진화의 최적 선택이다. 오래 살면 환경의 위험에 더 많이 노출되기 때문에 후손을 추가적으로 생산할 가능성은 시간이 지날수록 점점 줄어든다. 진화의 관점에서 볼 때, 생명체를 오래 살려서 계속 후손을 생산하도록 하는 선택보다는 환경의 위험에 덜 노출된 젊은 시절에 에너지를 집중시켜 후손을 많이 만들도록 하는 것이 더 나은 선택이다. 나이가 들수록 우리 몸에 해를 끼치는 요소들이 축적되는 것을 진화의 선택 과정을 통해 차단하지 않기 때문에 노쇠하는 것이다. 생식의 시기에 생식에 유리한 형질 중에는 생식의 시기가 끝난 후 몸에 해를 끼치는 유전자도 있다. 진화의 관점에서 볼 때, 비록 생식의 시기가 지난 후 우리 몸에 해를 끼치는 형질이라도, 그것이 적어도 생식의 시기 동안 생식에 도움을 주는 것이라면 선택하는 것이 후손을 퍼트리는데 더 유리하다. 당뇨, 혈관계 질환, 치매 등 나이가 들면서 나타나는 성인병은 대체로 젊은 시절에 생존과 생식에 유리한 형질들이 생식이 끝난 시기에 문제를 일으키는 것이다.

생물체의 몸의 세포는 낡은 것을 새것으로 교체하는 과정을 반복하면서 기능을 유지하지만, 교체 가능한 회수에 제한이 있다. 염색체의 끝자락에 위치한 telomer라는 부분이 복제를 반복할수록 길이가 짧아짐으로서 복제가 가능한 회수를 제한한다. 세포가 복제할 수 있는 회수를 제한해 놓은 이러한 장치는 세포가 통제를 벗어나 무한 복제할 위험을 방지하기 위한 안전장치이다. 만일 세포가 복제를 무한 반복할 수 있다면 통제를 벗어나 암세포로 발전해 해를 끼칠 위험이 크기 때문이다. 세포를 무한 복제할 수있게 함으로서 얻는 이익보다 세포의 복제 회수를 제한하여 사멸하게 함으로서 얻는 위험 회피 이익이 더 크다. 수명이 어느 정도 되는 동물은 모두 텔로머라는 복제 회수를 제한하는 장치를 가지고 있다.

식물 중에는 수천년을 사는 종도 있다. 일년생 식물도 있지만 식물 중에는 수백년을 사는 종이 많다. 왜 동물 중에는 이렇게 오래 사는 종이 없는데 식물 중에는 있는 것일까? 식물은 동물과 달리 생물체가 별개의 방으로 구분(compartmentalized)되어 있어, 한 부분이 망가지더라도 이웃한 다른 방은 생존을 계속할 수 있다. 동물은 위험 요인으로부터 스스로 움직여 벗어나는 것이 가능하나, 식물은 위험 요인으로부터 스스로 움직여 벗어나는 것이 불가능하기 때문에 이렇게 다른 방식으로 진화한 것 같다. 오래 사는 식물들은 줄기의 일부가 죽지만 계속 새로운 가지와 싹을 티우는 방식으로 오래 산다. 오래사는 식물의 몸은 별개의 방으로 구분되어 있기 때문에 동물과 달리 세포가 무한 복제하더라도 통제를 벗어나 무한 복제를 하면서 몸체에 해를 가할 가능성이 적다. 따라서 식물들 중에는 세포가 무한히 복제를 반복할 수 있는 사례가 적지 않다. 대표적인 것이 감자나 고구마이다. 감자는 죽지 않고 복제를 계속하면서 무한히 생존한다. 물론 일년생 식물들은 동물과 유사하게 후손을 남기고 죽는 선택을 진화시켰다. 위험한 환경에서 사는 식물들은 일찍 후손을 많이 만들고 죽는다.

과학 기술로 노화를 늦추고 수명을 연장시키는 것이 가능할까? 저자는 부정적으로 본다. 왜냐하면 노화라는 것은 생물체의 모든 기관이 고른 속도로 망가지는 과정을 밟는데, 한 기관이 망가져서 이를 보수하거나 새것으로 바꾼다고 하여도 다른 기관이 바로 고장날 것이다. 생물체의 생명 활동에는 많은 기관이 관여하고 있기 때문에, 이 모든 기관들을 다 보수하고 바꾸는 것은 사실상 불가능하다. 세상에 태어나기 전에 유전자를 조작하여 노화를 늦추고 오래 사는 형질의 유전자로 바꾼다고 하여도 가능하지 않을 것이다. 현재 지구상에 존재하는 노화와 생명 유지 시스템은 오랜 기간동안 진화를 통해 발전시킨 선택인데 이를 유전자 조작을 통해 임으로 바꾼다면 분명 예상치 못한 문제에 봉착할 것이다. 노화와 수명을 늦추고 오래사는 것이 부작용 없이 가능했다면 지금까지 진화의 과정이 일찌감치 이러한 해법에 도달했을 것이다.

지구상에 모든 생물은 진화의 법칙의 지배를 받는다. 진화의 최적 전략은 개체의 후손을 많이 퍼뜨리는 것이지 개체 자체의 복리나 행복을 높이는 것이 아니다. 개체가 아무리 육체적으로 괴롭고 불행하게 느끼더라도, 그것이 후손을 늘리는 데 방해가 되지 않는다면, 혹은 심지어 그것이 후손을 늘리는데 도움이 된다면, 개체는 기꺼이 자신의 삶을 희생하도록 진화된다. 후손에게 자신의 몸을 먹도록 하는 곤충이나, 알을 낳기 위해 강을 거슬러 오르는 동안 아무것도 먹지 않아아 알을 낳으면 완전히 탈진해 바로 죽어버리는 연어가 가장 극단적인 예이다. 사실 그러한 삶을 사는 개체 본인은 그러한 상황을 불행하다거나 고통스럽게 느끼지 않을 것이다. 만일 그러한 상황에 대해 부정적인 느낌을 가진다면 그것을 회피하려 할 것이기 때문이다. 느낌이란 몸이 행동하도록 지시하는 기능을 함으로, 부정적 느낌은 그러한 느낌을 유발하는 것을 피하도록 하기 때문에, 연어 자신은 그런 상황에 대해 긍정적 느낌, 즉 황홀함이나 기쁨을 느낄 것이다. 후손을 늘리는 것이 아니라 개체 본인의 복리와 행복을 우선시하는 생물체는 후손을 늘리는 것을 우선시 하는 개체에 의해 시간이 갈수록 대치될 것이기 때문에, 후손을 퍼뜨리는 것보다 자신의 복리와 행복을 우선시하는 개체는 지구상에 존재할 수 없다. 노화와 사멸은 후손의 번창을 최우선으로 하는 진화의 귀결이다.

이 책에서는 언급하지 않지만, 근래에 선진국에서 자손을 덜 낳고 자신의 복리를 우선시 하는 세태가 어떤 결과를 가져올지에 대해 생각해 본다. 인류는 산업화에 들어선 이후 진화의 수레바퀴가 굴러가는 것을 중단시켰다. 사람들 사이에 출생율의 격차가 사라졌기 때문이다. 물론 현재도 매우 부유한 사람들은 아이를 많이 낳지만 그것이 인구 성장에 미치는 영향은 미미하다. 후손을 퍼뜨리는 것보다 개체 본인의 복리와 행복을 우선시하는 개체는 후손을 늘리는 것을 우선시 하는 개체에 의해 시간이 갈수록 대체되는 것이 자연의 섭리라면, 인류도 이러한 과정을 밟을까? 애를 덜 낳는 대신 본인이 더 행복하게 살려고 하는 사람들은, 자신의 복리를 희생하면서까지 애를 더 많이 나으려고 하는 사람들에 의해 미래에 대체될까? 현재도 개발도상국에서는 애를 많이 낳는 반면 선진국에서는 애를 덜 낳기 때문에 앞으로 시간이 지날수록 지구상의 인류는 현재 개발도상국 사람들의 후손이 압도적 다수인 상황으로 진행될 것이다. 다만 이러한 예측은 반드시 맞지는 않는 것이, 개발도상국의 소득이 높아지면 그들도 자녀 출산을 줄이기 때문에 선진국의 출산 행태와 빠르게 유사해진다.

이 책은 생물체의 노화와 수명이라는 흥미로운 주제에 대해 기존의 연구를 잘 요약 제시하는 점에서 가치가 있다. 다만 저자가 문학적 묘사를 과학적 설명과 섞어서 구사하기 때문에 과학적 부분의 설명력을 흐리는 점은 아쉽다. 저자의 문학적 소양을 과시하면서 과학적 주제를 다루는 방식은 독자의 입장에서는 그리 바람직하지 않다, 저자 본인은 만족할지 모르지만.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 일상의 물리학 (0) | 2022.12.27 |

|---|---|

| 인구감소 사회의 미래 (0) | 2022.12.02 |

| 기분이 사람을 움직이게 한다 (0) | 2022.11.13 |

| 플랫폼 경영 (0) | 2022.11.11 |

| 생명체란 무엇인가? (0) | 2022.10.29 |

Antonio Damasio. 2018. The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures. Pantheon Books. 244 pages.

저자는 신경과학자이며, 이 책은 기분 혹은 느낌(feeling)이 생명 현상의 핵심이라는 그의 연구 결과를 설명한다.

인간을 포함한 모든 생명체는 자신의 몸의 항상성(homeostasis)을 유지하려 한다. 여기서 항상성이란 열역학 제2법칙의 힘에 맞서서 주위 환경보다 높은 잉여 에너지 수준을 유지하는 것이다. 항상성을 유지하지 못하는 상태는 병에 걸리고 궁극적으로 죽는 것이다. 즉 주위 환경과 에너지 수준이 같아지는 것, 이는 죽음, 즉 생명의 반대 상태이다.

느끼는 것(feeling)은 생명체가 항상성을 유지하는 메카니즘이다. 안좋은 느낌은 생명체의 항상성 유지에 문제가 발생했다는 신호이다. 아프다던가, 컨디션이 안좋다던가, 힘이 없다던가, 막연하게 기분이 안좋다던가 하는 것은 무언가 나의 몸이 잘 돌아가고 있지 않음을 의미한다. 반면 기분이 좋고, 즐겁고, 힘이 솓구치는 느낌은 나의 몸이 잘 돌아가고 있으며 더 높은 에너지 수준에 올라 있음을 의미한다. 기분이란 생명체의 현재의 상태를 알려주는 것이다. 나의 몸의 내부에서 나오는 느낌은 긍정적이거나 부정적인 가치를 가지고 있다. 중립적인 느낌이란 것은 없다.

우리의 몸의 내부로부터 항시 느낌이 나온다. 생명체는 이러한 몸의 내부 기관에서 포착하는 느낌에 무관심할 수 없다. 생명체는 나쁜 느낌의 원인을 찾아내어 해소하려 하며, 좋은 느낌의 원인이 지속되도록 노력한다. 우리 몸의 항상성은 느낌을 통해 관리된다. 기분은 우리를 움직이고 노력하게 만든다. 기분은 우리에게 행동의 동기(motivation)를 제공하며, 행동을 관리(monitor)한다. 우리는 우리의 몸이 내는 느낌을 따라 행동한다. 느낌이 없다면 행동을 해야 할 욕구 혹은 힘이 나지 않는다. 오로지 이성의 힘으로만 행동을 한다는 것은 가능하지 않으며, 생물체의 삶의 원리에 맞지 않는다. 우리의 이성은 느낌에 보조적인 존재이며, 느낌 만큼 우리를 움직이는 힘을 가지고 있지 않다.

우리의 두뇌는 몸의 내부에서 나오는 느낌과 몸의 외부 환경에 대한 느낌을 종합하여 상황을 판단하고, 우리 몸에게 적절한 행동을 지시한다. 두뇌와 몸은 직접적으로 연관되어 있다. 몸에서 나오는 느낌은 두뇌를 움직이고, 두뇌는 몸에게 행동을 계속 지시하면서, 느낌의 변화를 통해 적절하게 행동하도록 조절한다. 두뇌와 몸의 관계에는 의지로 통제할 수있는 수의기관과 의지로 통제 불가능한 불수의 기관 양쪽 모두 포함한다. 느끼지 못한다면 몸은 어떻게 행동할지에 대한 방향을 가름할 수없기 때문에 문제가 발생하여도 제대로 대응하지 못하여 죽을 것이다.

몸이 내는 느낌을 통해 항상성을 유지하는 메카니즘은 단순한 생물체나 고등 생물체나 비슷하게 작용한다. 박테리아와 같은 단순 생물체는 의식을 가지고 있지 않지만 자신의 몸의 내부에서 나오는 느낌에 따라 행동한다. 빛의 방향으로 움직이거나 위험한 포식자를 피하는 행위는 몸의 내부에서 나오는 느낌에 따른 행동이다. 우리의 척추와 두뇌의 뿌리(brain stem)에 있는 신경들은 단순 생물체의 느낌에 따른 반응과 비슷하게 작동한다. 몸의 내부에서 나오는 느낌을 의식하지 않고 직접 몸에 행동하도록 지시한다. 우리의 몸의 내부 기관은 신경망을 통해 현재의 상태에 대한 정보를 두뇌에 전달하기도 하지만, 혈관이나 림프관으로 화학물질을 발산하여 두뇌가 이를 직접 감지하는 경로를 통해서도 느낌을 수신한다. 화학물질을 통해 몸의 내부 기관이 내는 느낌을 수신하는 것은 단순한 생물체가 가진 메커니즘인데, 고등동물에도 동일한 메커니즘이 존재하는 것이다.

인간의 의식은 우리의 몸의 내부에서 나오는 느낌을 포착하는 주체이다. 느낌이 없다면 의식도 존재하지 않는다. 인간의 두뇌는 느낌에 대한 이미지를 형성한다. 몸이 내는 막연한 느낌에 대해 그것이 무엇인지에 대한 이미지를 만들어 내는 것이다. 고급의 사고 작용을 담당하는 두뇌 피질은 우리 몸의 내부에서 나오는 느낌과 몸의 외부에 대해 받는 느낌을 종합하여 판단한다. 우리 몸의 내부에서 나오는 느낌은 직접적인 반면, 외부의 환경에 대한 느낌은 간접적이다. 인간의 지적 능력이라는 것은 궁극적으로 우리의 몸의 내부에서 나오는 느낌에 바탕을 두고 있다. 몸의 느낌에 따라 행동하는 데에서 인간의 문화 활동과 문화적 성과도 유래한다. 언어, 법률, 예술, 과학 등 모든 인간의 아이디어, 즉 지적 산물은 궁극적으로 인간 각자의 몸의 내부에서 나오는 느낌과 이를 통해 항상성을 유지하고 높이려는 노력의 결과물이다.

우리 몸의 내부에서 나오는 느낌이 모든 행동, 즉 삶의 궁극적 원천이라는 그의 주장은 독창적이다. 지금까지 인간의 인지 능력에 대한 연구는 많았지만, 인간의 느낌에 대한 연구는 드물었다. 인간이 느끼는 느낌을 박테리아와 같은 단순 생물체의 느낌에서 뿌리를 찾는 그의 연구는 참신하다. 인간은 결국 불쾌한 느낌을 피하고, 좋은 느낌을 갖기 위해 바쁘게 움직인다는 주장이나, 나의 몸이 내는 느낌에 인간은 한 순간도 무관심할 수 없으며, 그 느낌에 따라 행동이 달라진다는 주장은 설득력이 있다. 몸의 내부로부터 나오는 느낌이 인류의 모든 문화 산물의 근원이라는 그의 주장은 좀 지나치게 나가긴 했지만 말이다.

그의 아이디어는 참신하지만 그의 글은 장황하게 쓰여져 읽기 어려웠다. 꾹참고 읽기는 하지만 대체 저자가 무슨 말을 할려고 하는지 요지를 파악하기가 어려웠다. 결국 유튜브에서 그의 강연을 찾아 듣고 나서야 그의 주장의 핵심을 파악할 수 있었다. 그의 글에서와 마찬가지로 강연에서도 젠체하는 태도가 엿보였다. 그래서 과학적인 사실을 서술함에도 글을 독자가 이해하기 쉽게 솔직 단백하게 쓰지 못한 것이다.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 인구감소 사회의 미래 (0) | 2022.12.02 |

|---|---|

| 왜 생명체는 늙고 죽는가 (0) | 2022.11.16 |

| 플랫폼 경영 (0) | 2022.11.11 |

| 생명체란 무엇인가? (0) | 2022.10.29 |

| 바이러스의 세계 (0) | 2022.10.19 |

최병삼,김창욱,조원영. 2014. 플랫폼, 경영을 바꾸다. 삼성경제연구소. 321쪽.

저자는 경제 및 경영 전공의 연구자들이며, 이 책은 경영학적 관점에서 플랫폼의 경영을 체계적으로 서술한다. 플랫폼이란 무엇인지 먼저 설명한 후, 플랫폼의 발굴, 도입, 성장, 강화, 수확의 각 단계마다 극복해야 할 도전을 성공한 플랫폼의 사례들을 통해 서술한다.

플랫폼은 원래 '반복 활동을 하는 공간이나 구조물'을 의미하며, 비즈니스세계, 특히 제조업에서는 '다양한 모델을 개발하기 위해 공통적으로 사용하는 기본 골격'을 의미한다. '다양한 종류의 시스템을 제공하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 기반 모듈', 혹은 ' 다양한 제품이나 서비스를 제공하기 위해 사용하는 토대'로 정의할 수 있다.

기존의 사업에서 공통적 구조나 자산을 찾아 이를 플랫폼으로 활용하는 사례로 UPS를 제시하고, 인터넷 확산이라는 기회를 포착하여 다양한 품목, 낮은 가격, 빠른 배송이라는 가치를 실현한 사례로 아마존을 제시한다.

통신사가 장악하던 시장에서 독자적 플랫폼을 구축하여 성공한 예로 애플을 제시하며, 애플의 아이튠이라는 강한 플랫폼이 있는 온라인 음악 시장에 스트리밍이라는 새로운 기술을 무기로 진출하여 성공한 사례로 Spotify 를 제시한다. 플랫폼 설계는 자체적으로 하되, 플랫폼 제공은 외부 참여자에게 개방하여 대규모 참여를 유도한 사례로 TEDx 를 제시한다.

승자가 불확실한 시장에서 수익화보다 고객 가치 제고를 통해 네크워크를 극대화한 사례로 페이스북을 제시하며, 네트워크 효과를 얻을 수 있는 임계치에 도달할 때까지 가치있는 것을 플랫폼이 직접 공급한 사례로 유튜브를, 외부 자원과의 조건부 계약의 사례로 신용카드를 이용한 온라인 결제 시스템인 스퀘어를 소개한다.

플랫폼이 성장하면서 품질이 악화되는 것을 막기 위해 철저히 참여자를 선별한 사례로 Teaching for America 를 제시하며, 유튜브는 회원들이 스스로 저질 및 불법 동영상을 걸러내는 자율 정화시스템을 도입했다.

이용자에게 돈을 지불하도록 하기 위해 freemium 전략을 구사하는 사례로 에버노트를 제시하며, 이용자의 특성에 따라 가격을 다르게 정하는 사례로 클럽을 제시한다.

이 책은 사례를 중심으로 하여 경영학적인 개념을 알기쉽게 설명한 것이 강점이다. 매우 다양한 사례를 사용하므로서 플랫폼의 다양한 측면에 눈뜨도록 하는 전략도 효과적이다. 이 책이 그렇게 많이 팔린데에는 이유가 있다.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 왜 생명체는 늙고 죽는가 (0) | 2022.11.16 |

|---|---|

| 기분이 사람을 움직이게 한다 (0) | 2022.11.13 |

| 생명체란 무엇인가? (0) | 2022.10.29 |

| 바이러스의 세계 (0) | 2022.10.19 |

| 화학의 신기한 세계 (0) | 2022.10.07 |

Addy Pross. 2012. What is Life? : How Chemistry becomes biology. Oxford University Press. 199 pages.

저자는 화학자이며, 이 책은 생명체의 특성과 근원을 설명한다. 생명체는 화학적 반응의 집합으로, 에너지를 소비하여 자기복제를 통해 영속성을 유지한다. 다윈이 주장하는 진화의 과정은, 물질이 자기복제 반응의 성공율을 높이기위한 복잡화(complexification)과정의 일부로 이해되어야 한다.

생명체는 목적지향적인 활동을 함에 비해, 무생명체 즉 물질에게 '목적'이란 의미가 없다. 어떻게 목적이 없는 물질이, 목적지향적인 존재로 바꾸어질 수 있었을까? 생명체의 목적은 자기복제이다. 자기와 닮은 또 다른 존재를 만드는 것이 생명체의 궁극적 목적이다.

생명체란 불안정한 존재이다. 열역학제2법칙에 따르면 모든 물질은 에너지가 낮은 수준을 향하여, 질서가 흩뜨러지는 방향으로 진행한다. 생명체란 무질서의 세계에서 고유의 패턴, 즉 질서를 유지하는 존재이며, 주위의 에너지 수준과 격차를 계속 유지하는 존재이다. 이는 마치 새가 계속 날개짓을 하면서 중력을 거스르고 있는 것과 같은 상태이다. 생명체는 외부로부터 에너지를 받아들여 소비하는 대사작용(metabolism)을 통해 자기복제를 계속함으로서 이러한 불안정 상태를 계속 유지한다. 개별 생명체는 열역학제2법칙에 따라 질서가 흩뜨러지고 주위와의 에너지 격차가 사라지는 과정, 즉 죽는 과정(decay and die)을 밟지만 자기복제를 통해 집단으로서의 생명체의 존재를 유지한다.

개체로서는 죽지만, 집단(population)으로서는 계속 유지되는 것이다. 이를 저자는 '동적인 안정성' (dynamic kinetic stability)이라고 지칭하면서, 샘물의 비유를 든다. 샘물을 구성하는 물은 계속 바뀌지만 샘물의 존재는 계속 안정적으로 유지된다. 세포, 기관, 개체의 각 단위에서 개체로서는 죽지만 집단으로서는 존재를 유지한다. 예컨대 우리의 피부는 계속 죽고 동시에 새로 생성되는 과정을 지속하면서 피부의 안정된 상태를 유지한다. 생명체의 동적인 안정성이 유지되는 이유는, 생명체의 자기복제가 지수적으로 증식(exponential growth)하기 때문이다. 엄청나게 많은 수가 복제되기 때문에, 개체들은 계속 사멸함에도 불구하고, 생명체의 존재는 유지된다.

과학자들은 유기물질로부터 자기복제를 하는 존재(RNA)를 합성해내는데 성공했다. 문제는, 자기 복제를 하는 개별적인 존재가 자기복제를 계속한다는 것은 열역학제2 법칙, 즉 질서는 무질서의 방향으로 진행한다는 원리에 어긋나는 것인데, 어떻게 자기복제를 계속 할 수 있게 되었을까? 과학자들은 자기복제를 하는 서로 다른 두개의 존재가 합쳐져 서로의 복제를 촉진하는 존재가 만들어진다는 것을 확인했다. 자기 복제를 하는 물질 간에도 더 잘 자기복제하는 것과 그렇지 못한 것 간에 차이가 발생한 것이다. 자기 복제를 하는 과정에서 변이(mutation)가 나타나고, 변이된 것 중에는 외부로부터 에너지를 받아들여 자기복제를 더 잘 하는 존재가 나타나게 됬으며, 이후에는 진화적인 경쟁과 선택의 과정이 반복되면서 점점 더 자기복제를 잘하는 복잡한 존재 (complexification)로 발전하게 되었다. 복잡화는 자기복제의 수월성을 향하여, 즉 다른 자기복제 존재보다 더 복제를 잘 하는 방향으로 나아가는 것이다. 외부 환경의 다양한 틈새(nitche)를 자기복제의 효율을 높이는데 이용하면서 자기복제 종의 다양화가 이루어졌다.

생명체가 목적지향적인 활동을 하는 것은 열역학 제2법칙을 거슬러 동적인 안정성을 유지하려는 것으로 해석해야 한다. 모든 물질은 안정성(stability)를 향하여 진행한다. 무생물체는 열역학 제2법칙의 원리에 따라 에너지 수위가 낮고 무질서한 안정성으로 진행한다. 반면 생명체는 외부로부터 에너지를 공급받아 열역학 제2법칙을 거스르는 동적인 안정성을 유지한다. 왜 생명체는 자기복제를 하려고 하는가? 자기복제를 하지 않으면 열역학 제2법칙에 따라 무생명의 물질로 돌아가게 된다. 더 잘 자기복제를 하는 존재가 그렇지 않은 존재를 압도하는 물리적인 상황을 두고, 우리는 생명체가 목적을 가지고 움직인다고 표현하는 것일 뿐이다. 의식을 가지고 있지 않은 박테리아의 세계에서도 더 잘 자기복제하는 존재가 그렇지 않은 존재를 압도하는데, 이러한 객관적 현상을 두고 우리는 박테리아는 복제를 더 잘하기 위해 활동한다, 즉 목적 지향적으로 움직인다고 표현하는 것이다.

저자는 '무생명체, 즉 물질에서 생명체가 어떻게 출현하였는가' 라는 근본적이 문제에 대한 지금까지의 과학적 탐구 과정을 비전공자도 이해할 수 있게 잘 설명한다. 생명체는 화학 반응의 집합이며, 생명체의 출현과 이후 발전 과정 역시 화학 반응의 맥락에서 이해해야 한다고 주장한다. 생명체란 자기복제 반응의 집합이며, 집합으로서 자기복제할 때 자기복제가 더 잘 되는 것, 즉 복잡화(complexification)의 과정은 화학 실험으로 증명되었음으로, 생물학과 화학을 잇는, 즉 생명체와 비생명체를 잇는 연결 고리가 해결되었다고 주장한다. 불분명한 점은, 복잡화의 과정 중에, 외부로부터 에너지를 받아들여 자기복제를 더 잘하는 존재가 나타나게 됬다고 하는데, 이점에 대한 설명이 미흡하다. 외부로부터 에너지를 받아들여 자기복제를 한다는 것은, 즉 생명활동의 핵심인 대사작용을 의미하는데, 어떻게 비생명체인 물질이 대사작용을 하는 존재로 바뀌게 되었는가하는 문제가 생명체 출현의 핵심이 아닌가? 자기복제를 하는 존재는 화학적으로 합성할 수 있었지만, 대사작용을 하는 존재는 아직까지 화학적으로 합성해내지 못했다. 여하간 대단한 책이다. 읽으면서 어려운 주제를 쉽게 설명하는 저자의 능력에 감탄을 거듭하며 긴장의 끈을 놓지 않고 찬찬히 읽었다. 훗날 다시한번 읽어보아야겠다.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 기분이 사람을 움직이게 한다 (0) | 2022.11.13 |

|---|---|

| 플랫폼 경영 (0) | 2022.11.11 |

| 바이러스의 세계 (0) | 2022.10.19 |

| 화학의 신기한 세계 (0) | 2022.10.07 |

| 경제 발전의 핵심 요인을 찾아서 (0) | 2022.08.31 |

Carl Zimmer. 2021. A Planet of Virus. 3rd ed. University of Chicago Press. 132 pages.

저자는 과학 저널리스트이며, 이 책은 바이러스에 관한 다채로운 짧은 글들을 모아 놓았다. 바이러스는 유전자만을 가지고 있을 뿐, 대사활동을 할 수 없다. 혼자서는 에너지를 소모해 일을 하지도, 외부 환경에 반응하지도, 번식하지도 못한다. 숙주의 세포 속으로 들어가 자신의 유전자를 복제하는 방식으로 증식한다. 숙주의 세포 밖에 나와 있는 상태에서는 생명체라기보다는 단순히 유기물에 가깝다. 최초로 바이러스의 존재를 확인한 담배모자이크 바이러스에서부터 시작하여, 인플루엔자, 라이노바이러스, 파필로마 바이러스, HIV, 코로나 바이러스의 일종인 SARS, MERS, COVID-19 등과 Small pox 가 논의된다.

바이러스는 워낙 크기가 작기 때문에 19세기 후반까지 존재가 밝혀지지 않았다. 20세기 들어 정밀한 현미경이 발명된 이후에야 바이러스의 존재를 확인할 수 있었다. 바이러스의 유전자 개 수는 수십개에 불과하며, 유전자 복제과정에서 발생하는 오류를 제어하는 기제를 가지고 있지 않기 때문에 복제과정에서 많은 돌연변이를 만들어 낸다. 지구상 바이러스의 종류는 수백만개에 달하며, 지상은 물론 바다 속에도 매우 많이 존재한다. 바이러스의 대부분은 박테리아에 기생한다. 바이러스가 박테리아의 세포에 침투하여 증식한 후, 세포를 파괴하고 나와 다른 박테리아에 침투하는 방식으로 확산한다. 바이러스는 지구상 박테리아의 폭발적 증식을 제어하는 유용한 역할을 한다.

바이러스는 지구에서 가장 오래되었으며 가장 단순한 준생명체이다. 바이러스가 유전자를 서로 섞거나, 혹은 숙주의 유전자와 자신의 것을 섞어 숙주의 유전자의 일부로 되기도 한다. 인간의 유전자 중 일부는 과거에 인간의 몸속에 침투한 바이러스의 유전자이다. 바이러스는 동물세계에 광범위하게 퍼져 있으며 종류도 매우 다양하다. 때때로 동물세계에 기생하는 바이러스가 돌연변이를 일으켜 인간의 몸속에서 살 수있게 되고, 인간에게 해를끼치기도 한다. 바이러스는 종류가 많고 돌연변이를 많이 일으키기 때문에, 20세기초에 인플루앤자 바이러스나 근래에 HIV나 코로나 바이러스처럼 앞으로도 인간의 몸속에 침투하여 문제를 발생시킬 가능성이 크다, 언제냐가 문제일 뿐. 지구 온난화가 진행되면서 모기와 같이 바이러스를 옮기는 동물의 활동이 늘어나기 때문에, 앞으로 새로운 바이러스 질병이 창궐할 가능성은 과거 어느때보다 크다.

과거에 인플루엔자나 사스와 같은 바이러스 질병이 한동안 창궐하다 사라졌는데, 어디에서 바이러스 병원균이 유래했는지 알기도 어렵지만, 왜 사라졌는지도 알지 못한다. 바이러스가 증식하기 적합치 않은 환경이 조성되면서 사라졌으리라고 추측할 뿐이다. 바이러스는 박테리아와 같은 생명체가 아니기 때문에 항생제로는 치료할 수 없다. 다만 바이러스를 죽이는 바이러스가 존재하고, 이를 통해 바이러스 질병을 치료하는 방식이 유망해 보인다. 바이러스가 우리몸에 침투하여 증식하려 하면 우리몸이 항체를 만들어내기 때문에, 특정 바이러스에 대한 백신을 만들어 대응할 수 있다. 천연두 백신이 대표적이다. 문제는 바이러스의 종류가 많고 돌연변이를 자주하기 때문에, 특정 바이러스에 대응하는 백신을 통해 우리몸에 항체를 형성하게 한다고 해도, 돌연변이한 다른 바이러스에 대해서는 듣지 않기 때문에, 바이러스에 대해 근본적인 방어는 불가능하다.

바이러스의 유전자 수가 많지 않기 때문에 근래에 과학자들은 유전자 조작을 통해 완전히 새로운 바이러스를 만들어 낼 수 있게 되었다. 유전자 조작을 통해 천연두 바이러스를 유기물에서부터 합성해낸 사례나, 유전자 조작 방식으로 COVID-19 바이러스에 대한 백신을 개발해 낸 것이 대표적 사례이다. 과거에 병원균을 약화시키는 방식으로 만들어낸 백신과 달리 유전자 조작 방식으로 만든 백신은 바이러스 병원균의 유전자를 인공적으로 합성해 내어 우리 몸에 주입시켜서 항체를 형성하도록 하는 새로운 기술이다. 인류가 바이러스라는 유전자 정보를 가진 준생명체를 합성해내는데 성공하므로서 신의 영역에 들어섰다는 비판을 받기도 했다.

이 책의 저자는 전문적인 지식을 일반 독자가 알기 쉽게 풀어서 쓰는 재능을 가지고 있다. 글이 읽기 편하게 쓰여졌고 독자의 흥미를 계속 붙잡아 두는 긴장이 유지되기 때문에, 읽는 내내 재밌었다. 책이 너무 얇고, 각 주제에 대해 논의가 깊어지려고 하는 지점에서 글을 멈추고 다른 주제로 옮아가는 것이 성에 차지 않지만, 저자가 전문 연구자가 아니라는 한계 때문에 더 이상을 기대하기는 어렵다. 바이러스와 박테리아를 구별하게 된 것만으로도 시간을 쏟은 보람이 있다. 이 책을 읽으면서 지구상 생명체의 세계에서 주역은 인간이 아니라 바이러스와 박테리아라는 사실을 깨닫게 되었다. 이 저자의 다른 책도 찾아서 읽어보아야 겠다.

'과일나무 > 살구나무' 카테고리의 다른 글

| 플랫폼 경영 (0) | 2022.11.11 |

|---|---|

| 생명체란 무엇인가? (0) | 2022.10.29 |

| 화학의 신기한 세계 (0) | 2022.10.07 |

| 경제 발전의 핵심 요인을 찾아서 (0) | 2022.08.31 |

| 음악적 취향은 어떻게 만들어지는가 (0) | 2022.08.30 |